|

时间: 2024-01-20 08:20:06 | 作者: 摩托车模具

“馅大皮薄有三脆,天籁雅阁凯美瑞”,现在一场交通事故中只要有日本车,底下的评论绝对是清一色的评论日本车贴皮薄,没有保险杠,泡沫充当保险杠等等,大家都在数落日本车的种种不是,那么日本人那车的真的是因为皮薄肉脆不安全吗?既然这样,是什么让一众日本车企顶风作案呢?

“日系车不禁撞”、“日系车不如美德系车厚实”似乎慢慢的变成了许多消费者对于日系车根深蒂固的印象。长久以来,除了省油经济,日系车似乎不太会和安全性能高划上等号。而实际上,在美国媒体评测出的2014十大安全车型中,日系车就占据了6席,斯巴鲁、马自达、英菲尼迪和本田均榜上有名,同时本田还成为了唯一一个有三款车型(奥德赛/思域/雅阁)同时上榜的汽车品牌。

虽然目前国内能达到碰撞测试五星评级的车型慢慢的变多,但是究竟什么才是评价车辆安全性的真正标准?公众印象中的“钢板越厚越安全”究竟有没有道理?

10月31日,广汽本田在天津中国汽车技术研究中心碰撞试验室公开举行了国内首次车对车15度角小重叠率高速碰撞试验,透过对此次碰撞试验的解读,以及与国内汽车安全领域专家的交流,我们也对于日系车的安全理念有了新的认识。 作为汽车安全技术领域的专家,湖南大学车辆与运载工程系书记、汽车车身先进设计制造国家重点实验室副主任曹立波介绍说,公众脑海中的 “钢板越厚就越安全”其实是一个错误的理念,“现在强调的汽车安全,不仅仅是保护车内人的安全,还要保护车外人的安全。从车辆安全角度来讲‘ 外柔内刚 ’才是最佳。” 曹立波进一步解释道,在有一些车辆发生碰撞后,会发现保险杠的材质含有泡沫,很多人因此认为泡沫的材质有造假嫌疑,“实际这并不是造假,因为当车撞到人之后,人是血肉之躯,为保护这个人,必须要有软一些的材料才能起到保护的作用。如果全部是钢铁材质去撞人,那么行人的性命得不到保障了。所以我们讲的汽车安全不仅仅是保护车内人的安全,也要保护车外人的安全。” 在很多交通事故的图片中,人们看到车身损毁严重的画面,便会因此得出“车辆不结实”的结论,而这一点也是公众对于汽车安全的一个误区。在发生碰撞后,车身前部需要吸收撞击产生的巨大能量,车身此时的“损毁”即对能量的吸收产生的结果,这样撞击后的能量得以通过车身分解传导出去,而尽可能少地传导给车内人员,以减轻对于人员的伤害。由此也解释了公众对于日系车“不禁撞”的一种误读。

一般意义上,车身覆盖件指的是构成驾驶室和车身的表面零件,其中也包括覆盖发动机和汽车底盘的表面零件。如果按类型分的话,车身覆盖件又可大致分为外覆盖件和内覆盖件,外覆盖件也就是我们能直接看见的覆盖在车身外表面的零件;内覆盖件我们一般不能直接看见,它们大多位于车身内部,而且内覆盖件的表面都被内饰件遮挡着。

具体说来,车身覆盖件包括以下部件:发动机罩前支撑板、前裙板、发动机罩、前框架、前围板、前围侧板、前翼子板、地板、车门、顶棚、门槛、挡泥板、后翼子板、后围板、后窗台板、后备箱盖、车窗框等。这些覆盖件组装后构成了车身外部和内部的全部外观形状,因此车身覆盖件不仅是装饰性的外观零件,它们也是汽车车身的受力零件的重要组成部分,这就要求车身覆盖件不仅要在工艺方面做到精确、美观,还要具备一定的刚性。制造工艺自不必说,各厂家的制造工艺水平不同,但是工艺的好坏不会对汽车安全性产生一定的影响,只会对外观美观与否产生一定的影响,但刚性不同,车身覆盖件的刚性确实跟汽车的安全性有关。

说到刚性,很多人的第一反应是将它和厚度联系起来,其实这种看法是片面的。在物理学上,刚性指的是某种物体抵抗变形的能力,就是说这种物体在与其他物体碰撞之后,不会发生变形。拿车身覆盖件最常用的冷轧钢板来说,其强度级别可分为普通强度、高强度和超高强度,其厚度都在0.8至1.2mm左右,抗拉强度也都在250MPa以上,因此不会出现“某系车比某系车厚度高出一大截”这样的现象,而单凭车身重量比较车身覆盖件钢板厚度的说法更是可笑,采用碳纤维车身的法拉利超跑重量很轻,但是却非常安全。 简单来说,1.2mm的普通强度的钢板,确实比0.8mm的超高强度钢板厚重,但是刚度确实相反的,所以,并不是越厚越好,这个需要综合来看。 车一旦变轻了,很多人都会有担忧,那就是这辆车是否安全。这里我要说一下很多人的误区,第一点就是并不存在说车是否安全的说法,而是应该说车对于人的保护是否足够安全。第二点,就是车重与安全并无直接关系。

举一个比较极端的例子,在今年F1的澳大利亚站比赛中,阿隆索驾驶汽车以几乎300km/h的速度发生了碰撞,然后却能够走出来,而F1也就是700公斤,几乎仅有家用车一半的重量。 虽然说F1与我们的家用车相距甚远,大量的碳纤维材料运用,保证了强度以及超低重量,但是足以说明,重量并不是决定安全的因素。

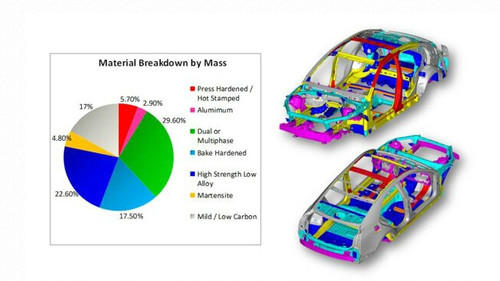

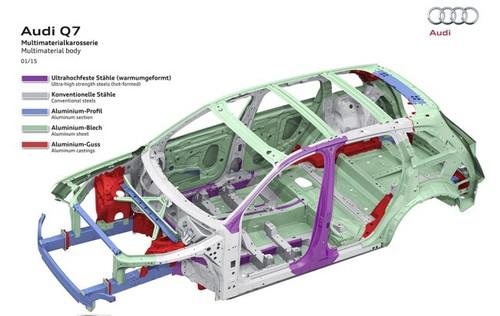

决定这辆车对于车内乘客的保护是否足够,主要要看整体的设计,以及材质的运用。比如说钢材,它可大致分为很多等级,不一样的等级的强度与重量以及成本都是不一样的,在一些需要强度的地方,比如A柱、B柱、纵梁等位置,就要使用到高强度钢。这也是很多豪车,使用大量的铝合金材料,但是在这里依然也要用高强度钢的原因。 随着节能减排要求慢慢的升高,小排量+涡轮已经是不可逆转的趋势,就连一直坚守自吸阵营的本田丰田,也不得不推出了涡轮增压车型,小排量涡轮增压车型在涡轮介入前,加速性能是非常差的,同时为了见底油耗,减重是不能不提的话题。 权威实验表明,汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整备质量每减少100公斤,百公里综合油耗可降低0.3-0.6升。

汽车的加速,实质上比的就是一个推重比。比如说新新一代奥迪Q7,发动机参数是一样一样的,但是由于减重了300公斤,0-100加速,快了将近0.7秒时间,刹车距离缩短了1.58米,油耗没有查询到,但是一定会降低。(数据来自autohome)。 如果不减重,要达到这样的加速成绩,就必须得提升动力,这样一来势必会增加油耗,在越来越严格的排放法规下会有相当大的压力,这显然是车企不愿意做的。 所以说,仅仅节能减排这一条,足以让车企有足够的动力去减重车辆,当然了,减重还有很多其他优势,我们一步步说。 除了节能减排以外,减重还能提高操控性,这也是超跑领域也是一个重要的课题。虽然说纽北成绩靠前的车是专对于赛道进行的设计,但都不是蛮横的增加动力,而是考虑怎么轻量化车身。 有人说这样没什么意义,因为超跑不是所有人都消费的起的,超跑用不代表平民车能用,但是我想说,超跑作为汽车金字塔的顶端,只有开辟了这项技术以后,后续的车辆才有机会跟进。 后续一些低端平民车型,逐步把这些技术、材料做到规模化、批量化,成本可控制、加工一致,综合算下来优于被替代的材料,这样我们平民消费起的车型就逐步能够轻松的享受到这些技术带来的优势。

比如最新的一款新车,迈锐宝XL,相比于老款的迈锐宝,减重了120公斤,不但油耗降低了非常多,而且综合操控也提升很多,这就是减重的优势。 所以,总体而言,在同种技术、同种材料的情况下,厚的、重的肯定比薄的轻的相对要安全一些。 无论你爱车如命还是急着买车,都推荐你添加壹车讯的公众号:chexun521 ←长按可复制.我们天天都会推送最新的实用汽车资讯,解答买车问题,来加入壹车讯吧! 声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。 |

||

| [ 返回 ] |